先週末の土曜日、男の隠れ家 Baden谷九の7月月例ミーティングが開催されました。

テーマは、11月24日開催予定のOsaka Z Days 2018の展示方針について。

私は、現在製作中のオペラ駅をBaden谷九が策定したレイアウトモジュール「RZモジュール」に組み込み出展予定のため、その展示方法についていろいろと提案させていただきました。

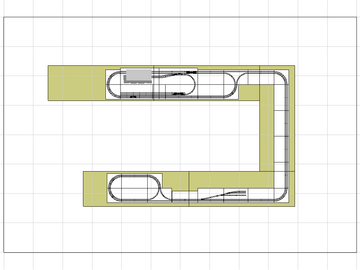

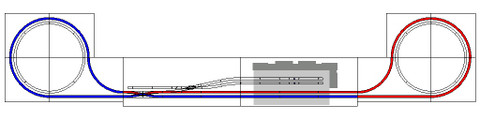

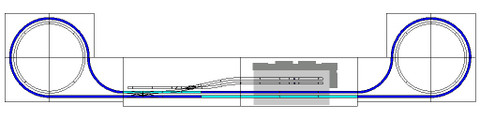

フライングですが、RZモジュールの展示案を公開しちゃいましょう。

すべてのモジュールが出展されるとこのような大きなプランとなります。

メンバーの皆さんが出展してくださることが楽しみです。

恒例のレイアウト製作作業も、それぞれの分担ごとに進捗しております。

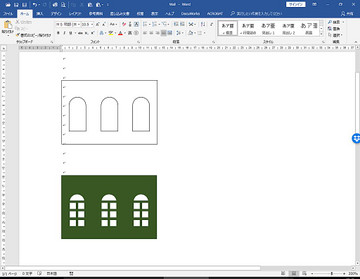

私の担当の終端駅の整備は、ドームの壁の製作。

Wordで原図を製作してみました。

窓枠はOHPフィルムに印刷です。

壁はクラフトペーパーにドットプリンターでケガき、カッターでカット

プラカラーを筆塗りしたものです。

ペーパーの表面処理や塗りムラが気になるところです。

11月のイベント開催に向けて、自分のレイアウトをはじめ共同レイアウトの担当。

果たして間に合うのでしょうか。

泰茅鉄道のさよなら運転会@ビバン模型製作所

昨日はビバン模型製作所内にあるレイアウト泰茅鉄道のさよなら運転会にお邪魔してきました。

ビバン模型製作所は土佐堀1丁目にあり、自宅にも近く、毎週買い物の度に前を通っているのふぇすが、10数年間、一度もお伺いすることもなく、このさよなら運転会が最初で最後の訪問となってしまいました。

ビバン模型製作所では、Njゲージといって、Nゲージだと1/150 9mmの線路幅のところ狭軌感を実感的に見せるため1067mm÷150≒6.5mmとしてZゲージの線路を使い、車両もそれにあわせて改造して販売しており、泰茅鉄道はオーナーの織田さんが、ご子息と一緒に製作されたレイアウトです。

ビバン模型製作所の西区本田への移転に伴い泰茅鉄道のレイアウトも個人宅に移設されるとのことで、さよなら運転会が開催されました。

泰茅鉄道は、2畳ほどのメイン部分とそれに繋がる駅から構成されており、かなり作りこまれております。

こちらが、NjゲージのEF66です。比較画像では解りづらいところもありますが、車体に比べて線路幅が狭くなっていますので、狭軌感が実感できるのではないでしょうか。

762mm÷150≒5.1mmの泰茅鉱山軌道です。

9mm→6.5mmの改造もすごいですが、更に5.1mmまで切り詰めております。

軽便鉄道の鄙びた雰囲気が良くでております。

持ち込み運転が可能ということでしたので、Njではありませんが、スイスの車両を持参しました。

左は、ドイツのフライシュマン製の登山電車をメルクリンのレールバスでNm(1000mm÷160≒6.5mm)化改造したもの。

右は、KATOのGe 4/4 II(泰茅鉄道在籍)とベルニナ急行客車のNj化改造したもの。

この日は、レイアウトの奥までは開放してくださり、名所「烏居川橋梁」で撮影。

実は、ドイツのLok14製のスイス レーティッシュ鉄道 Ge6/6 Iも持参していたのですが、カプラー不調のため運転できなかったので、帰宅後リベンジして一人運転会を行いました。

Gare de l’Opera (15) – Module (4)

例年ですと比較的スケジュールの余裕のある6月も、今年は実際に製作に取りかかる時間があまり取れず、ブログの製作記事もしばらく中断しておりました。

アンカプラーを含めレールの敷設も完了したところで、電気機関車の牽く5両編成の客車の入線可能なことを確認しました。

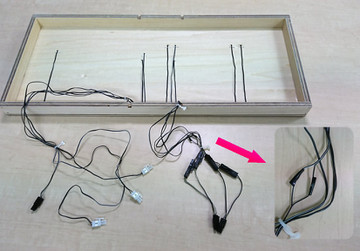

しかし、ようやく配線も終え試運転というところで、両渡りポイントの選択式・非選択式の区別に誤解がありことは判明し、両渡りポイントを一度外して調整。また、配線も整えている途中に、コネクタピンをコネクタに再取付している際に断線させてしまい、フィーダを改めて取り寄せようやく修復が終わったところです。

コードをスタッカーでボードの裏に打って止めたり、ツイストロックでコードをまとめたりと、手も加えました。

コントロールスイッチ類も揃いましたので、改めて試運転

電動アンカプラーの効果もご覧のとおりです。

コネクタの接触に不安が残ります。レイアウトの製作をすすめながらコネクタの調整も行っていきます。

北海道 2017 (05) 鶴沼-新十津川

2017.6.3.

前夜は少々飲みすぎたようで、目覚ましをかけ忘れお寝坊。

今日も生憎のお天気です。

札幌ICから道央自動車道で石狩平野の東縁を北に向かいます。

奈井江砂川ICで降りて石狩川を渉り、石狩平野の西、樺戸連山の麓の丘陵地帯を登っていきます。

北海道ワインの鶴沼ワイナリーです。

農園に併設された販売所に入り、予め見学をお願いしていた旨をお伝えし、ワインを数本購入した後、農園を見学させていただきました。

447haと日本で最も大きいそうで、垣根式のブドウ畑が丘陵地帯に拡がります。

ちょうどお昼時で、作業をされていた方が休憩に戻ってこられましたので、お邪魔することなく写真を撮らせていただきました。

さすがに広い農園です。端がどこまであるか見えません。

生憎の小雨模様でしたが、北海道らしい風景を撮らせていただきました。

石狩川の東岸には、JR北海道のローカル線、札沼線が走っております。

ワイナリーに上っていく途中、札沼線を横切りましたので、最寄りの鶴沼駅に寄り道します。

駅舎というよりバス停の待合室のようです。

短くて狭いプラットホームです

せっかくここまで来たのだからと終着駅の新十津川駅に立ち寄ることにしました。

小ぶりで、可愛い駅舎です。

発車時刻表には、9時40分発の1本だけが掲示されています。

この札沼線、浦臼駅から終着駅の新十津川駅の間は1日往復、最近では廃止の話が持ち上がっております。

かつては、札幌と留萌本線の石狩沼田を結んでおりましたが、昭和47年に新十津川-石狩沼田間が廃止となりました。その名残で線路は北に少し伸びて行き止まりとなっております。

Gare de l’Opera (14) – Electric

5月はレイアウト製作の時間が取れず停滞しておりました。

6月に入りレイアウト製作を再開して試運転を行っていたところ、ロクハンの両渡りポイントの選択式・非選択式の区別に誤解がありことは判明しました。

配線と運用のプランの練り直しです。

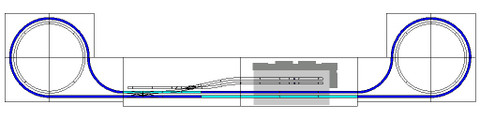

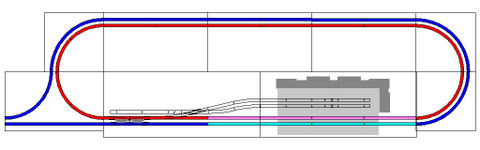

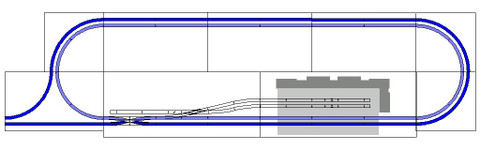

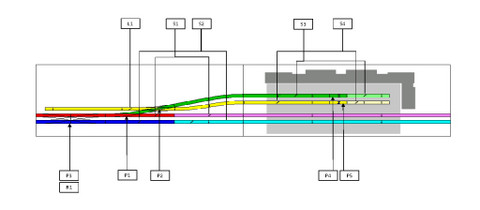

運転会等でRZモジュールの一部に組み込んで運用する場合の両渡りポイントの切り替えによる電気系統は次のようになります。

まずは、ドックボーンの間に組み込んだ場合です。

全体を1つのコントローラーで運転します。

内側線の左と外側線の右にギャップを設けます。駅部分にもギャップを設けてありますので、独立した区間が4つとなります。

クロスに切り替えると同時に、リバーススイッチで赤色のレールへの給電の極性を反転させます。

駅では、一度停車させてリバーススイッチを元に戻し、両渡りポイントの左右の極性を一致させます。

この手順をとらないと、右側の円周を回って再び駅に進入する際、極性が異なっていることになるためです。

ドックボーンの間に組み込むと、上記のように手順が複雑になりますので、右ドックボーン内に組み込んでみます。

内側線、外側線、個々のコントローラーで運転します。駅モジュールの右側にギャップを設けます。

クロスに切り替えて、外側線と内側線の両方のコントローラー使って転戦します。

スイッチ等は、下の図のように接続します。

S1,S2のスイッチで本線と駅構内の配線の連動のON/OFFの切り替えを行うことにより、本線上を列車が動いていても、駅には列車を停車しておくことができます。

S3,S4のスイッチは、アンカプラーで切り離した機関車の留置用です。

オペラ駅のコントローラー、スイッチ等はロクハンのものを使用します。

S1~S4の切り替えスイッチはリバーススイッチの配線を改造しました。

コントロールボックスのようなものを作りたいのですが、この先の宿題としましょう。