翌朝5時10分 山小屋からのご来光を望みました。

丹沢山塊の向こうから太陽が昇ってきました。

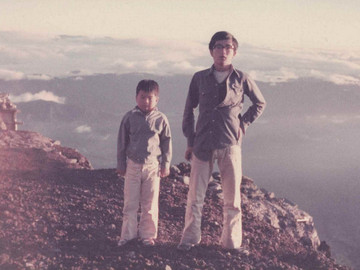

吉田口山頂です。麓は遥かに「下界」です。

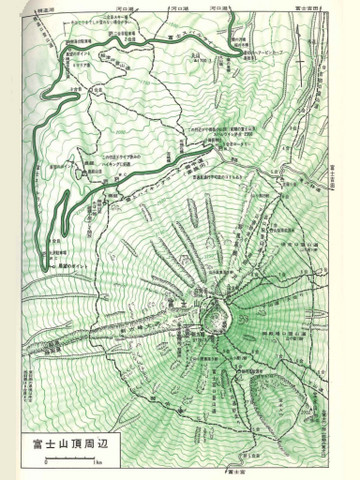

せっかくだからと御鉢回りをしました。

金明水という泉の前です。

噴火口です。神秘的です。

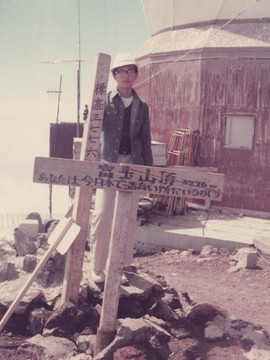

富士山測候所前の剣が峰頂上3776m 日本最高地点です。

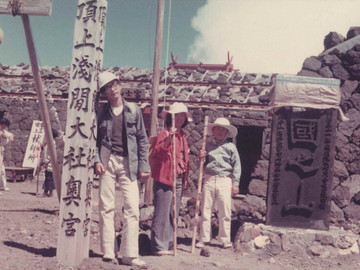

浅間神社前です。少しへばっていたようです。

吉田口頂上まで戻ってきました。

これから下山です。

当時は吉田大沢が砂走り下山道と使われておりましたので、一気に駆け下りていくが出来ました。

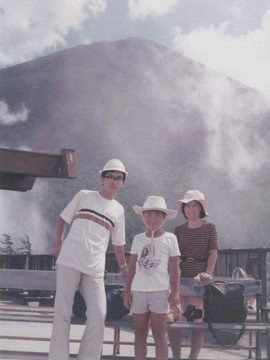

下山後は、再び河口湖で一泊。翌日、御殿場経由で三島に出て帰阪しました。

この富士登山を機に、10年あまり、ほぼ毎年のように山登りに出かけるようになり、

深田久弥氏の日本百名山のうち、次の12座に登りました。

月山 1984m

白馬岳 2932m

鷲羽岳 2924m

槍ヶ岳 3180m

穂高岳 3190m

美ヶ原 2034m

八ヶ岳 2899m

富士山 3776m

駒ヶ岳 2956m

北岳 3193m

伊吹山 1377m

大台ヶ原山 1695m

富士登山 1975 (1)

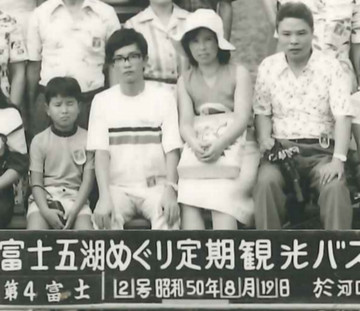

1975年8月20日から21日にかけて富士登山を行いました。

中学3年の春、国語の授業で田中冬二氏の詩「大門峠の見える村」と深田久弥氏の随想「親不知、子不知」を読んだこと。

修学旅行で塩尻峠より残雪の北アルプスを望んだことにより急に登山に興味を持ちだしました。

富士山に登りたいと父に話したところ、夏休みの家族旅行でその望みが実現しました。

前日、新大阪より新幹線で三島まで乗車し、観光バスで時計回りに河口湖に至りそので1泊。

父も母も40台。若いですね。

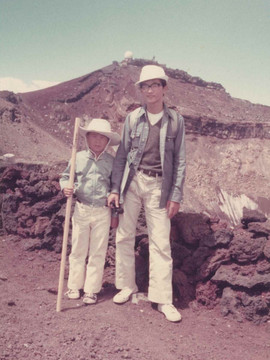

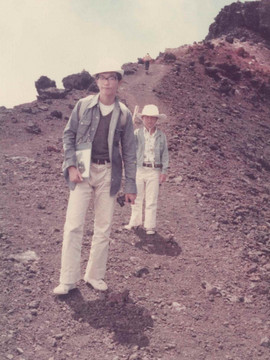

8月20日の午後、吉田口5合目から登山開始です。

ひたすら杖を頼りに岩の間の道を登った記憶があります。

7合目、少しバテ気味だったようです。

だいぶピンボケですが、父の並んだ写真です。母か弟がシャッターを切ったのでしょう。

この日は8合目の山小屋で止まりです。

夕食に鯨の大和煮の缶詰が出たことを何故か記憶に残っております。

六甲山最高峰

とある同業者団体のゴルフコンペ+懇親会が有馬温泉で開催されることとなり、ゴルフを辞めてしまったので当然懇親会からの参加なのだが、バスで行くのも芸もないし、電車でのルートをいろいろと体験済み。

そういえば、歩いて六甲山に登ったことが無かったので、六甲山越えで、有馬温泉に赴くこととした。

ロックガーデンの岩場は避けたかったので、甲南山手駅から魚屋(ととや)道をとる。

ロックガーデンの岩場は避けたかったので、甲南山手駅から魚屋(ととや)道をとる。 阪急神戸線を潜り

阪急神戸線を潜り 森稲荷神社の横を通過

森稲荷神社の横を通過 いよいよ登山道

いよいよ登山道

いきなり沢筋に入り、歩きにくくペースが乱れる。 標識を見て少し安心する

標識を見て少し安心する 少しバテながら蛙岩到着

少しバテながら蛙岩到着 森の中の道は歩き易く疲労も回復

森の中の道は歩き易く疲労も回復 風吹岩に到着するとハイカーとも会うようになった。

風吹岩に到着するとハイカーとも会うようになった。 阪神方面への眺望も良く小休止

阪神方面への眺望も良く小休止 噂の芦屋カントリークラブを横切ります。

噂の芦屋カントリークラブを横切ります。

雨ヶ峠で小休止

雨ヶ峠で小休止 まだ、先はありそうです。

まだ、先はありそうです。

住吉川を渉りますが、飛び石が浮いていて要注意

住吉川を渉りますが、飛び石が浮いていて要注意

稜線も見えてきました。

稜線も見えてきました。

登り切り振り返ると樹々の向こうに阪神間が望まれます。

登り切り振り返ると樹々の向こうに阪神間が望まれます。 最高峰への登り口を間違えましたが、無事,六甲山最高峰(931m)到着

最高峰への登り口を間違えましたが、無事,六甲山最高峰(931m)到着

一軒茶屋で食事休憩

一軒茶屋で食事休憩 さあ、有馬温泉まで降りましょう。

さあ、有馬温泉まで降りましょう。 時折、紅葉した樹々を見ることがあり、軽快に降りていきます。

時折、紅葉した樹々を見ることがあり、軽快に降りていきます。

瑞宝寺公園の方に降りていきたかったのですが、道が荒れているとのことで、魚屋道を進みます。

瑞宝寺公園の方に降りていきたかったのですが、道が荒れているとのことで、魚屋道を進みます。

無事、下界にたどり着きました。

無事、下界にたどり着きました。

予てから訪れたかった有馬玩具博物館に入館し、メルクリンのレイアウトを見ます。

予てから訪れたかった有馬玩具博物館に入館し、メルクリンのレイアウトを見ます。

ワイン樽貨車も展示されています。

ワイン樽貨車も展示されています。 ヤマレコの記録はこちら。標高: 15mからスタートし、累積登り標高は1,053m ちょっとした大物を登った気分

ヤマレコの記録はこちら。標高: 15mからスタートし、累積登り標高は1,053m ちょっとした大物を登った気分

30年近く山から遠ざかっておりましたが、また近いうちに登りたくなってきました。

曽爾高原

娘はデジカメを新調し、ススキを撮りたいという話になり、私自身若いころから念願だった曽爾高原に行先を選定

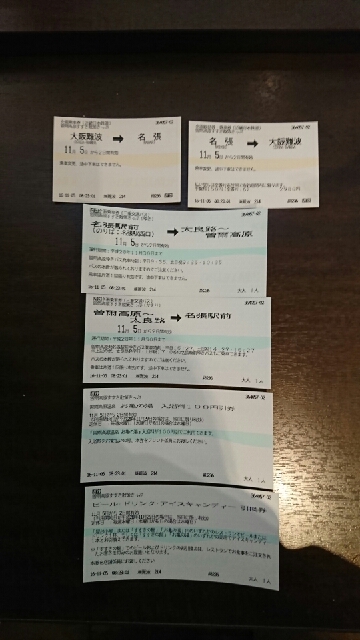

近鉄から。「曽爾高原すすき散策きっぷ」という便利な切符は発売されていたので、これを利用。

近鉄から。「曽爾高原すすき散策きっぷ」という便利な切符は発売されていたので、これを利用。

名張からのバスは2便で良いかなと、9:36鶴橋の近鉄特急に乗車。1時間弱の乗車で10:27名張駅に到着。

バスは10:35発なので、急ぎ乗り場に向かうが、バスは超満員で座席は既に埋まっている。何とか乗り込むが、外では臨時便が出るとの声が。

しかし、早く登山口に着けばと思い、そのまま出発。

紅葉には、まだ早いが、青蓮寺湖から香落渓にかけての渓谷美が立席の我々を慰めてくれる。

途中、先行したバスが降りてくるのとすれ違う。臨時便は結構出ていたようだ。

小一時間の乗車で、曽爾高原バス停着

曽爾高原バス停より出発

曽爾高原バス停より出発

いきなりの階段に、運動不足の身には少々辛く、早くも足に痛みも。 とはいうものの、15分ほどで、曽爾高原の入り口に。目の前にはススキが。

とはいうものの、15分ほどで、曽爾高原の入り口に。目の前にはススキが。 踏み跡を辿ってススキ原に入ってしまったが、ここは立入禁止

踏み跡を辿ってススキ原に入ってしまったが、ここは立入禁止

「立入禁止」の看板が掲示されているのだが、どこが立入禁止なのか解りづらい。

踏み跡の先からは、「立入禁止区域なので、引き返すよう」とのスピーカーの声が聞こえてくる。

下記のトレースにもあるように、元の地点に引き返すが、続々とハイカーが踏み跡に入り込んでくる。 写真を撮りつつ、ススキ原を散策。

写真を撮りつつ、ススキ原を散策。

お亀池畔で昼食は、近鉄難波駅で買い求めた「六甲山縦走弁当」  昼食後は、写真を撮りつつ、亀山峠へ。やはり足が重いが、背後の景色が背を後押ししてくれる。

昼食後は、写真を撮りつつ、亀山峠へ。やはり足が重いが、背後の景色が背を後押ししてくれる。

お亀池は、「君の名は。」での山上湖のような趣も。 峠で引き返すには、勿体無いが、倶留尊山を往復するには時間が足りないということで、亀山方面に登り始める。足場は悪かったがほどなく、ピークに到着。バスで辿った香落渓方向の山々が青々と望まれる。

峠で引き返すには、勿体無いが、倶留尊山を往復するには時間が足りないということで、亀山方面に登り始める。足場は悪かったがほどなく、ピークに到着。バスで辿った香落渓方向の山々が青々と望まれる。

帰路はどうしようかと思いながら、来た道を引き返すのもと思い、前に進むと、登り道。

今のピークは頂上ではなかったというわけだ。

亀山(849m)からは、三重県側の展望も開ける。

亀山(849m)からは、三重県側の展望も開ける。 振り返ると、偽ピークと亀山がよくわかる。

振り返ると、偽ピークと亀山がよくわかる。

曽爾高原を隔てて倶留尊山(1,038m)

曽爾高原を隔てて倶留尊山(1,038m) 木立の中をお亀池に向かって降りていく。

木立の中をお亀池に向かって降りていく。 再び、お亀池の畔で、今歩いてきたコースを望む。

再び、お亀池の畔で、今歩いてきたコースを望む。

バス停に戻るルートも見落とし、舗装道路を下ることに。

バス停に戻るルートも見落とし、舗装道路を下ることに。 既にバスは2台停車しており、定刻より早い便でで名張駅まで下る。

既にバスは2台停車しており、定刻より早い便でで名張駅まで下る。  ヤマレコに登録した登山記録です。

ヤマレコに登録した登山記録です。