これまで参観してきた紫宸殿や清涼殿など殿舎は、光格天皇の御代に平安時代の様式に則り再建されたものの焼失し、安政年間に再建されたです。

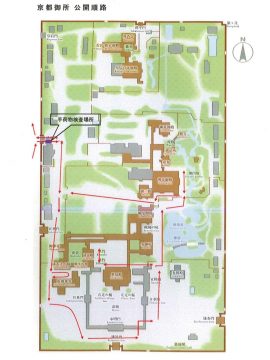

これから、参観する殿舎は、江戸時代の帝の日常生活の場あるいは、会議・儀式として用いられたものです。

清涼殿を後に、左手に小御所の屋根が見えます。幕末、小御所会議が開催された場所として有名です。

門をくぐって奥に進みます。御内庭には花菖蒲が咲いていました。

御常御殿の奥は、迎春(こうしゅん)及び御涼所という建物で、孝明天皇の時代に建てられたそうです。

参観できるのはここまでで、その奥には、皇后御常御殿や飛香舎、藤壷など後宮の御殿があります。

順路は、御常御殿の南を西に進みます。楓の花が咲いており、今度は白壁の向こうに、紫宸殿の大きな屋根が見えます。

御常御殿に御三間と御学問所の間の通路を抜けると、江戸時代は台所などがあった場所が広場となっており、振り返ると御常御殿と御三間の屋根が見えます。

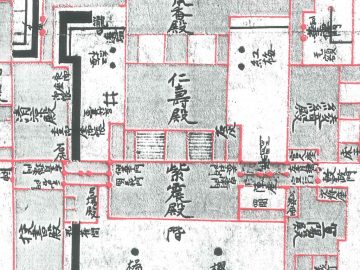

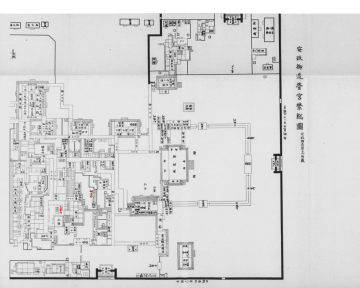

「安政御造営宮禁総図」国立国会図書館デジタルコレクションより

参観を終えて門外に出ます。

ちょうど、お昼時分ということで、中立売休憩所で御所車御膳を頂きます。

京都御所の殿舎は築地塀に囲まれております。先ほどの宣秋門を門外から。

東には大宮御所及び仙洞御所があり、その奥には大文字山が望まれます。

京都御所参観についての記事はここまでですが、この日の行動はまだ続きます。

続きは日を改めて。

本記事の作成に当たっては、「3D京都」というブログを参考にさせていただきました。

このブログ主様は、3DCGで京都御所をはじめ京都の建物を再現しようとされております。

私も20年ほど前、京都御所をはじめ寝殿造を3DCGで再現できないかと、光格天皇の時代の再建の責任者の裏松固禅の記した大内裏図考証や寝殿造に関する図書を図書館で借りて複写したり、古書を買い求めたりして資料を集めたのですが、諸事情により断念した経緯がありますが、こうして3DCGで再現しておられるのを拝見しますと、私などが手を出さなくて良かったと思う次第です。

YouTubeで3DCGの動画を公開されておりますので、ここに紹介させていただきます。