あれよあれよという間に、今年も、もう11月です。

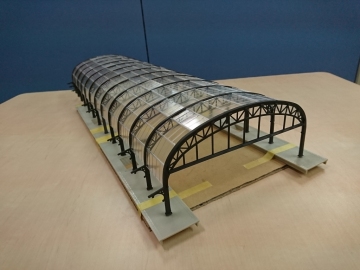

ようやく目玉となるドームの組み立てです。

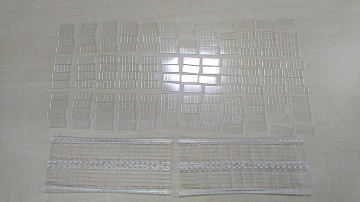

ドームはFallerの222127。Baden谷九のクラブレイアウトで製作した折は、パーツをその都度ランナーから切り離しましたが、効率が悪いので、今回は、必要が見込まれるパーツをすべて切り離し、やすり掛けを行ってバリを取ります。

次に、中性洗剤で洗ったところです。

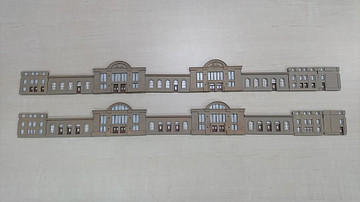

12列×12枚 合計144枚です。

ガラスを接着する前に、冶具となるプラットホームを仮組します。

まずは4組から始めます。

クラブレイアウトでは、接着剤がはみ出てガラスパーツが曇ってしまいましたので、新兵器「セメダイン ハイグレード」を使います。

慎重に接着したつもりでも、やはり接着剤がはみ出てしまいます。白濁はしていないですが、粘度の高い

そして、フレーム・パーツとガラス・パーツのかみ合わせの精度が悪く、隙間も結構できてしまいました。いつもながら、詰めが甘いですね。

横桟を切り取った効果はご覧の通り、ドームの中はスッキリしてます。

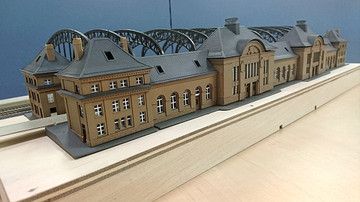

Osaka Z Day 2018まで1月を切っております。

製作を急いで進めます。